Лечебная гимнастика при остеохондрозе позвоночника

Часть 1: Клинико-патофизиологические особенности остеохондроза позвоночника с позиции врача лечебной физкультуры

д.м.н., профессор - К. Б. Петров

д.м.н., профессор - К. Б. ПетровНовокузнецкий институт усовершенствования врачей – филиал

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, кафедра лечебной физкультуры и физиотерапии (Новокузнецк, Россия)

Дана краткая характеристика понятию «остеохондроз позвоночника», исходя из исторически сложивших особенностей изучения вертеброгенной патологии в России. Рассмотрены основные патофизиологические, патоморфологические и патобиомеханические аспекты рефлекторных и компрессионных синдромов остеохондроза позвоночника в рамках компетенций врача лечебной физкультуры.

Ключевые слова: остеохондроз позвоночника, дорсопатия, дорсальгия, компрессионные синдромы, рефлекторные синдромы, патофизиология, патобиомеханика, лечебная физкультура.

Therapeutic gymnastics in osteochondrosis.Part 1: Clinical and pathophysiological features of osteochondrosis position with doctor therapeutic exercise

K.B. Petrov

Novokuznetsk State Institute for Further Training of Physicians – Branch Campus of the Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional Education "Russian Medical Academy of Continuous Professional Education" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

Department of physical therapy

(Novokuznetsk, Russia)

SummaryDepartment of physical therapy

(Novokuznetsk, Russia)

A brief description of the concept of "osteochondrosis", based on the historical features of the study of vertebral pathology in Russia. The basic pathophysiological, and pathological aspects pathobiomechanical aspects of reflex and compression syndromes of osteochondrosis in the framework of physical therapy physician competencies.

Keywords: osteochondrosis, dorsopathies, dorsalgiya, compression syndromes, reflex syndromes, pathophysiology, pathological biomechanics, physiotherapy.

1. Введение

В Советском Союзе уже к началу 70-х годов ХХ века учение о так называемом «остеохондрозе позвоночника» (ОП) созрело в стройную систему знаний, имеющих все признаки сложившейся нозологии, за рубежом же до настоящего времени состояние больных данного профиля описывается разрозненными синдромами.

В представлении классиков отечественной вертеброневрологии ОП - это мультифакториальное хронически-рецидивирующее заболевание, характеризующееся дистрофическим поражением позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) и проявляющееся полиморфными ортопедо-неврологическими синдромами, обусловленными рефлекторными или компрессионными механизмами, а также их сочетанием [11]. Впоследствии концепция ОП обогатилась идеями, привнесёнными из мануальной терапии и теории патологической боли.

Неспецифичность ряда рефлекторных синдромов ОП, а также стремление унифицировать отечественные представления с западными в рамках «Международной классификации болезней» привели к тому, что в последние 10 - 15 лет нозологический термин «остеохондроз позвоночника» оказался чуть ли не под запретом. Его вытеснили такие симптоматические понятия, как «дорсопатия» или «дорсальгия», что неминуемо ведёт к примитивизации диагностики и лечения [23].

Учитывая вышесказанное, в данной работе мы будем намеренно пользоваться понятием «ОП» и не только потому, что оно является традиционным для нашей страны. Эволюция терминов – есть отражение прогрессивной ревизии взглядов на то или иное явление [4], а не наоборот!

И.Р. Шмидт [37, 38] были конкретизированы основные патоморфологические субстраты ОП: внутридисковая дистрофия с фиброзом диска, нестабильность вследствие нарушения фиксационной способности фиброзного кольца, грыжа диска, спондилоартроз, а также возникающие в связи с дистрофическими изменениями в ПДС сужения межпозвонкового отверстия, спинального канала, реактивный асептический лептоменингит или эпидурит. Всё это нередко сопровождается сдавлением или натяжением корешков, спинного мозга, а также их сосудов и оболочек [14].

Хорошо известно, что, появившись однажды, перечисленные патоморфологические изменения уже никуда не исчезают, тем не менее, большинство клинических проявлений ОП имеют ремитирующее течение, при котором обострения болезни чередуются с периодами относительного благополучия. Более того, оказалось, что у 70% «больных» с диагностированными при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) грыжами вовсе отсутствуют какие-либо клинические проявления [31].

Эти и некоторые другие соображения уже давно побуждают неврологов пересматривать взгляды на ОП, как на проблему патологии лишь опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. По мнению В.П. Веселовского [6], только с позиции нарушения функционирования спинально-мезенцефально-таламических структур центральной нервной системы (ЦНС) можно объяснить происхождение большинства рефлекторных синдромов ОП.

2. Иерархическая организация и патоморфология рефлекторно-мышечных синдромов остеохондроза позвоночника

Изменения в деятельности скелетных мышц, являются обязательным компонентом клинической картины ОП [5, 29]. Нетрудно предположить, что чем сложнее и многообразнее расстройство мышечной функции, тем более высокие уровни организации ЦНС или целая иерархия уровней имеет к ним отношение.

Возможность приоритетного участия спинного мозга и, в частности, его сегментарного аппарата в патологических процессах при ОП подтверждается тем, что в зоне непосредственного воздействия клинически актуального патоморфологического субстрата как правило развивается дистония сегментарных мышц, что усугубляет патологическую подвижностью (нестабильность) ПДС [5, 14, 15].

Одновременно в «переходных» зонах позвоночника (шейно-черепной, шейно-грудной, грудно-поясничной), соответственно местам прикрепления к позвоночному столбу крупных постуральных мышц, напротив, обнаруживаются ограничения подвижности ПДС за счет спазма сегментарной мускулатуры. В остеопатической и хиропрактической литературе их называют «функциональными блоками», «соматическими дисфункциями», «фиксациями» или «сублюксациями» [34, 9]. Как правило, они имеют компенсаторное (саногенетическое) происхождение и не соответствуют локализации морфологических изменений, характерных для ОП.

О заинтересованности стволового уровня ЦНС у больных ОП свидетельствует факт выявления таких патофизиологических феноменов, как неспецифические рефлекторно-мышечные синдромы (НРМС) [18]. Оказалось, что большинство патоморфологических субстратов заболевания, независимо от уровня их локализации (шейный, грудной или поясничный отдел позвоночника) и характера вызываемой ими клиники способствуют закономерному тоническому напряжению многосуставных мышц позвоночника, а также крупных постуральных мышц туловища и конечностей. Как правило, при этом наблюдается один из двух основных вариантов генерализованного перераспределения мышечного тонуса в виде патологической стабилизации ортостатической или локомоторной синергии [19].

Первый из них характеризуется преимущественно гомолатеральной субъективной и объективной симптоматикой, а второй – отчетливыми диагонально-контрлатеральными закономерностями. Оба вышеописанных НРМС нередко дополняются патологической стабилизацией разгибательно-приводяще-пронаторной синергии руки [20], охватывающей соответствующие мышечные группы верхне-квадрантной зоны.

О вкладе подкорковых образований в структуру мышечно-дистонического синдрома при вертеброгенной патологии предположительно свидетельствуют трехплоскостные (спиральные) рефлекторные деформации позвоночника и альтернирующий характер формирования функциональных блоков ПДС [18, 25, 36, 8, 12].

Двигательные расстройства коркового уровня подтверждаются фактами провокации обострения ОП под влиянием психогенного фактора, а также в связи с преморбидным страданием точностных и скоростных характеристик движения или негармоничным развитием личности [1, 30, 26].

У большинства больных клинические проявления ОП как правило сопровождаются многоуровневой дезорганизацией рефлекторно-мышечной активности, проявляющейся сложными нарушениями мышечной координации и двигательного стереотипа [10].

Нашими нейрофизиологическими исследованиями [24] установлено, что патофизиологические механизмы миодистонических расстройств при ОП по своей природе близки к гамма-ригидности [32] (спастичности), характеризующей собой некоторые варианты повышения мышечного тонуса при пирамидных парезах. Различия состоят лишь в том, что в первом случае в их основе лежат функциональные изменения, а во втором – органические.

С клинической точки зрения оба состояния имеют тенденцию к нормализации мышечного тонуса в покое (в случае ОП - при разгрузке пораженного отдела позвоночника). Любые попытки к движению, вследствие снижения порогов миотатических рефлексов, усиливают напряжение мышц. Также тонические расстройства усугубляются в вертикальном положении больного за счет активации ортостатических реакций. После нескольких пассивных перемещений сегментов конечности или туловища, а также повторных попыток незначительного напряжения пораженных мышц, путем их минимального произвольного сокращения [13, 35] или рефлекторной содружественной активации (например, за счет дыхательных или глазодвигательных синкинезий [7, 16, 13]), тонус снижается.

Как при гамма-ригидности, так и при ОП патологическое напряжение мышц сопровождается обильным образованием триггерных точек (ТТ) [24]. Воздействие локального анестетика на нервы и корешки, инактивация ТТ с помощью массажа, пунктурной терапии или пневмодеструкции, а также локальное воздействие холода или тепла на гипертоничные мышцы способствует существенному уменьшению их напряжения и купирует боль [17].

При длительно и неблагоприятно протекающей вертеброгенной патологии наблюдается тенденция к развитию выраженных дистрофических изменений, как в многосуставных околопозвоночных мышцах (m. erector spinae, mm. multifidi), так и в собственных мышцах ПДС, что подтверждается данным МРТ и электромиографии [28]. На томограммах пораженные мышцы представляют собой «решето» из многочисленных участков гнездной дистрофии, в которых мышечные волокна замещены менее рентгеноконтрастной жировой и рыхлой соединительной тканью (рис. 1).

![Рис. 1. Магниторезонансные томо-граммы позвоночника [28]. Обозначе-ния: А – паравертебральные мышцы в норме, Б – сплошные мелкие очаги дис-трофии в выпрямителе и многораздель-ной мышце, крупные очаги дистрофии в правой подвздошно-поясничной мышце](http://www.medlinks.ru/images/art/all22/new_pa23320.jpg)

Рис. 1. Магниторезонансные томо-граммы позвоночника [28]. Обозначе-ния: А – паравертебральные мышцы в норме, Б – сплошные мелкие очаги дис-трофии в выпрямителе и многораздель-ной мышце, крупные очаги дистрофии в правой подвздошно-поясничной мышце

В этом случае развивается синдром дистрофии дорзальных мышц позвоночника: основные жалобы больных сводятся к затруднениям при удержании вертикального положения туловища, нагнувшись вперед, они с трудом распрямляются, пребывание в выпрямленной позе быстро приводит к поясничным болям; в горизонтальном положении боли уменьшаются или проходят; корсетирование поясничного отдела частично облегчает состояние [27].

3. Патогенез миофасциального болевого синдрома

ТТ является высокоактивным феноменом, восприимчивым к механической стимуляции, и принимающим участие в различных мышечно-тонических и вегетативных реакциях. Учитывая чрезвычайную распространенность латентных ТТ у клинически здоровых людей, маленьких детей и домашних животных, напрашивается вывод, что в первооснове они представляют собой физиологическую модификацию периферических рецепторных систем [21].

Начиная с таламо-паллидарного уровня построения движений (рыбы, рептилии) для организации высококоординированных движений широко используются телерецепторы (зрение, обоняние слух) [3]. Таким образом, только деятельность руброспинального уровня полностью зависит от информации с экстеро-, проприо- и интерорецепторов. С другой стороны, эти же периферические сенсорные приборы являются основным морфологическим субстратом ТТ. Нетрудно предположить, что сопутствующие ТТ мышечно-дистонические проявления в значительной степени отражают активность руброспинального уровня регуляции двигательных функций [22].

Очевидно, что двигательные акты, имеющие отношение к более высоким координационным уровням, не нуждаются во внешнем запуске посредством ТТ. Вот почему при синдромах поражения мозжечка и подкорковых структур они почти не выявляются, а болезненность мышц при пальпации слабо выражена [22].

Согласно Н.А. Бернштейну [3], для каждого потенциально доступного человеку двигательного акта привлекается целая иерархия уровней построения движений, способных его реализовать. Наивысший для данного двигательного акта уровень называется ведущим, подчиненные ему нижележащие уровни - фоновыми. Как правило, в каждом двигательном акте осознается только содержание его ведущего уровня, в то время как деятельность фоновых уровней остается за порогом сознания.

Процесс совершенствования или «автоматизации» движения означает, что какая-то группа моторных координаций переключается из ведущего уровня в фоновые, уходя при этом из поля сознания. При многих сравнительно простых двигательных актах в процессе автоматизации возможно достижение элементов руброспинального уровня, деятельность которого сопряжена с образованием ТТ [22].

Таким образом, источником ТТ и связанных с ними миофасциальных болей может быть чрезмерная автом тизированность бытовой и производственной двигательной деятельности, например, у рабочих конвейерного производства или спортсменов высокой квалификации.

4. Патобиомеханические аспекты компрессионных синдромов остеохондроза позвоночника

Движения головы, позвоночника и нижних конечностей способны вызывать напряжение мозговых оболочек и натяжение корешков спинного мозга, особенно если они предварительно деформированы костно-хрящевыми разрастаниями задних краев тел позвонков или суставных отростков (спондилёз, спондилоартроз), грыжевыми выпячиваниями дисков, эпидуральными и арахнаидальными рубцами.

Есть существенная разница в подвижности шейного и поясничного отделов твердой мозговой оболочки (ТМО), а также ее передних и задних сегментов. При перемещениях ПДС дорзальная часть ТМО способна складываться и растягиваться как гармошка между позвонками (рис. 2), вентральная же ее часть менее эластична и складок при движениях не образует. Задние отделы дурального мешка на 0,5 см длиннее передних. В норме оболочки всегда эластичны [2, 40]. Сгибание позвоночника способствует удлинению задних отделов дурального мешка на 6-9 см. При этом колебания количества спинномозговой жидкости могут легко компенсироваться с помощью артериальных и венозных сосудов эпидурального пространства.

![Рис. 2. Магниторезонансные томограммы оболочек спинного мозга [2]. Изменения складок твердой мозговой оболочки, обеспечивающие двигательные резервы при движении позвоночника. Обозначения: А – позвоночник в положении экстензии, Б – позвоночник в положении флексии](http://www.medlinks.ru/images/art/all22/new_pa165.jpg)

Рис. 2. Магниторезонансные томограммы оболочек спинного мозга [2]. Изменения складок твердой мозговой оболочки, обеспечивающие двигательные резервы при движении позвоночника. Обозначения: А – позвоночник в положении экстензии, Б – позвоночник в положении флексии

При наклоне головы вперед (симптом Нери, затылочный симптом Брудзинского), сгибании выпрямленной ноги в тазобедренном суставе (симптомы Ласега, Кернига) и углублении поясничного лордоза [40] напряжение внутрипозвоночного связочного аппарата и натяжение корешков усугубляется. Гиперэкстензия головы и уплощение поясничного лордоза, напротив, способствует релаксации дурального мешка.

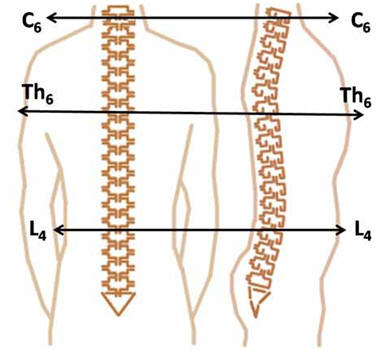

Рис. 3. Проекция наименее подвижных участков твёрдой мозговой оболочки на сегменты позвоночника

ПДС с относительно мало подвижной ТМО соответствуют шестому шейному, шестому грудному и четвёртому поясничному сегментам спинного мозга (3), что способствует трансдуральному натяжению соответствующих корешков даже при отсутствии непосредственного воздействия на них патоморфологических субстратов ОП.

Таким образом, положение больного, характеризующееся поясничным гиперлордозом и вытянутой вперед шеей, способствует натяжению ТМО, а посредством её - и корешков. Любопытно, что «менингеальная» поза имеет прямо противоположную направленность: запрокидывание головы назад, сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах, кифозирование поясничного отдела позвоночника. При обострении поясничного ОП часто отмечается сглаженность соответствующего лордоза. Очевидно, что эта антальгическая установка способствует уменьшению натяжения корешков и оболочек спинного мозга (рис. 4). Этот же механизм лежит в основе усиления поясничных болей при кашле и чихании.

Рис. 4. Сглаженность поясничного лордоза при обострении поясничного остеохондроза

Кроме того, наклон головы или туловища в больную сторону может усугублять компрессию заинтересованного корешка в деформированном межпозвонковом отверстии (феномен межпозвонкового отверстия) [29].

При максимальной ротации головы происходит почти полное сдавление противоположной позвоночной артерии на уровне верхне-шейного отдела позвоночника. Максимальная латерофлексия нередко способствует сдавлению позвоночной артерии с той же стороны, а экстензия - обеих позвоночных артерий (рис. 5). У здоровых людей, возникающее при этом снижение кровотока является тренирующим фактором, а у больных вызывает симптомы ишемии головного мозга [33].

![Рис. 5. Стенозирование позвоночной артерии в шейно-затылочном суставе при наклоне головы в сторону [33]. Обозначения: 1 – место сдавления артерии](http://www.medlinks.ru/images/art/all22/new_pa168.jpg)

Рис. 5. Стенозирование позвоночной артерии в шейно-затылочном суставе при наклоне головы в сторону [33]. Обозначения: 1 – место сдавления артерии

При компрессии нижне-поясничных корешков грыжами дисков нередко возникает так называемый «ишиальгический» сколиоз [29]. Если выпуклость поясничного отдела позвоночника обращена в сторону больной ноги, сколиоз называют гомолатеральным; если имеется обратное направление его дуги - гетеролатеральным. Гомолатеральный ишиальгический сколиоз преобладает в большинстве случаев. Независимо от уровня поражения, выпрямитель позвоночника оказывается напряженным на выпуклой стороне дуги сколиоза, соответственно корешковой компрессии, а поясничные многораздельные мышцы - на вогнутой (Рис. 6).

Рис. 6. Распределение мышечно-тонических реакций при ишиальгическом сколиозе. Обозначения: 1– гомолате-ральный выпрямитель позво-ночника на выпуклой стороне позвоночника, 2 – контрлатеральная поясничная многораздельная мышца на вогнутой стороне позвоночника

До сих пор не решен однозначно вопрос о том, является ли ишиальгический сколиоз следствием патобиомеханических причин (натяжение корешка) или же он появляется как нейрорефлекторная перестройка мышечного тонуса вследствие формирования патологической доминанты или детерминанты на таламо-паллидарном уровне ЦНС [24].

По мнению В.А. Шустина [39], наиболее часто корешок растягивается над грыжевым выпячиванием, расположенным медиально от него. В ответ на это пациент наклоняется в больную сторону, корешок «уходит» от грыжи, и сколиоз оказывается гетеролатеральным (рис. 7-а). В других случаях, когда корешок натянут под грыжей, расположенной латерально, больной отклоняется в противоположную сторону, и сколиоз становится гомолатеральным (рис. 7-б).

![Рис. 7. Формирование ишиальгического сколиоза в зависимости от взаимораспо¬ложения грыжи диска [39]. Обозначения: а – контрлатеральный сколиоз при срединной или заднебоковой грыже, б – гомолатеральный сколиоз при боковой грыже](http://www.medlinks.ru/images/art/all22/new_pa170.jpg)

Рис. 7. Формирование ишиальгического сколиоза в зависимости от взаиморасположения грыжи диска [39]. Обозначения: а – контрлатеральный сколиоз при срединной или заднебоковой грыже, б – гомолатеральный сколиоз при боковой грыже

Следует добавить, что произвольная двигательная активность больного вынужденного длительно существовать в условиях болевого синдрома и патобиомеханических расстройств, обусловленных натяжением корешков, генерализованного напряжения мышц (НРМС), ишиальгического сколиоза и функциональных блоков, способствует формированию многочисленных порочных компенсаций.

Литература

- Ампилова Н.В. Состояние высшей нервной деятельности у больных с заболеваниями пояснично-крестцового отдела периферической нервной системы. // Седьмой Всесоюзный съезд невропатологов и психиатров: тез. докладов (26 - 30 мая 1981г.). – М., 1981. – Т.2. – С. 358-360.

- Барраль Ж.-П., Кробьер А. Травма. Остеопатический подход. – Иваново: МИК, 2003. – 336 с.

- Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. - М., Медицина, 1966. - 349 с.

- Вашкевич Н.Н. Научные термины. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nnvashkevich.narod.ru/TEXTS/termin.htm

- Веселовский В.П. Практическая вертеброневрология и мануальная терапия. – Рига, 1991. – 343 с.

- Веселовский В.П. Проблемы вертеброневрологии - проблемы цереброспинальной и периферической нервной системы // Вертеброневрология, 1998. – Т. 5. – № 1. – Казань. – С. 8-9.

- Заксе Ж., Бергер М. Мобилизация шейного отдела позвоночника, индуцированная движением глаз // Мануальная медицина, 1993. – № 4. – Новокузнецк. – С. 32-35.

- Кадырова Л.А. Попелянский Я.Ю, Сак Н.Н. Учет спирального распределения мышечных нагрузок при постизометрической релаксации. // Мануальная медицина, 1991. – № 1. – Новокузнецк. – С. 5-7.

- Коган О.Г. Патобиомеханические проявления в опорно-двигательном аппарате - предмет мануальной медицины. // Мануальная терапия при вертеброгенной патологии: тез. обл. научно-практической конф. (26-27 мая 1986 г.). – Новокузнецк, 1986. – С. 3-8.

- Коган О.Г., Васильева Л.Ф. Атипичный локомоторный паттерн и его значение в генезе патобиомеханических изменений опорно-двигательного аппарата. // Мануальная медицина. – № 1. – Новокузнецк, 1991. – С. 31-38.

- Коган О.Г., Шмидт И.Р., Толстокоров А. А., Заславский Е.С., Петров Б.Г., Рицнер М.С., Миненков В.А. Теоретические основы реабилитации при остеохондрозе позвоночника. – Новосибирск, Наука. – 1983. – 214 с.

- Ладыгин А.П. Клинические формы вертеброгенных деформаций у больных поясничным остеохондрозом: Автореф. дис… канд. мед. наук. – Казань, 1983. – 17 с.

- Левит К., Захсе Й, Янда В. Мануальная медицина / Пер. с нем. – М., Медицина, 1993. – 510 с.

- Луцик А.А. Компрессионные синдромы остеохондроза шейного отдела позвоночника. – Новосибирск: Издатель, 1997. – 400 с.

- Михайлов М.К., Володина Г.И., Ларюкова Е.К. Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний позвоночника, Казань: изд-во «ФЭН», 1993. – 140 с.

- Мохов Д.Е., Бабкин О.А. Роль проприорецепции глазодвигательных мышц в поддержании равновесия и распределении мышечного тонуса. // Мануальная терапия, 2010. – № 2. – Москва – С. 52-58.

- Петров К.Б. Неспецифические рефлекторно-мышечные синдромы при патологии двигательной системы. Триггерные точки. //Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2015. – № 5. – С. 49-56.

- Петров К.Б. Неспецифические рефлекторно-мышечные синдромы при патологии двигательной системы. Часть 1: Нейрофизиологические предпосылки и концептуальные модели. // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2015. – № 1. – С. 53-58.

- Петров К.Б. Неспецифические рефлекторно-мышечные синдромы при патологии двигательной системы. Синдромы патологической стабилизации ортостатической и локомоторной синергии. //Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2016 - № 1. – С. 51-58.

- Петров К.Б. Неспецифические рефлекторно-мышечные синдромы при патологии двигательной системы. Синдром патологической стабилизации разгибательно-приводяще-пронаторной синергии руки. // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2016 – № 2. – С. 48-54.

- Петров К.Б. Неспецифические рефлекторно-мышечные синдромы при патологии двигательной системы. Часть 4: Триггерные точки. // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2015. – № 4. – С. 45-51.

- Петров К.Б. Неспецифические рефлекторно-мышечные синдромы при патологии двигательной системы. Триггерные точки. // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2015. – № 5. – С. 49-56.

- Петров К.Б. Остеохондроз позвоночника: в защиту нозологической, терминологической и классификационной индивидуальности. // Мануальная терапия. – № 3. – Москва, 2011. – С. 67 - 80.

- Петров К.Б. Сегментарные и проприоспинальные механизмы патогенеза миофасциальных триггерных точек // Вертеброневрология, 2001. – Том 8. – №. 1 - 2. – Казань. - С. 19 - 25.

- Петров К.Б., Швец М.А. Способ диагностики статических патобиомеханических расстройств. // Мануальная терапия. – № 3. – Москва, 2009. – С. 25 - 34.

- Подольская М.А. Подвижность вероятностного прогнозирования в области моторики больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза. // Материалы 3 съезда невропатологов и психиатров Белоруссии. – Минск, 1986. – С.93-95.

- Подольская М.А. Синдром дистрофии дорзальных мышц позвоночника // Актуальные вопросы неврологии: сб. трудов конференции, посвященной 70-летию кафедры неврологии Новокузнецкого ГИДУВа (16-17 апреля 1998 г.). – Новокузнецк, 1997. – С. 86-87.

- Подольская М.А., Нуриев З.Ш. Компьютерно-томографическое исследование паравертебральных мышц на поясничном уровне при дистрофических вертеброгенных заболеваниях. // Медицинская визуализация. – № 4. – 2004. – С. 127 – 136.

- Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология (вертеброневрология): руководство для врачей, – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 672 с.

- Попелянский Я.Ю., Веселовский В.П., Попелянский А.Я., Третьяков В.П., Подольская М.А. Миофиксации в пато- и саногенезе поясничного остеохондроза. // Ж. Невропатол. и психиатр. – 1984. – № 4. – С. 503-507.

- Рогожкин А.А. Анатомо-физиологические предпосылки радикулопатии при грыже межпозвонкового диска. // Вертеброневрология, 2005. – № 1-2. – Казань. – С. 76-86.

- Семенова К. А., Мастюкова Е. М., Смуглин М. Я. Клиника и реабилитационная терапия детских церебральных параличей. – М.: Медицина, 1972. - 328 с.

- Ситель А.Б. Польза и вред физкультуры и лечебной гимнастики для здоровья человека. – Обнинск, 2001. – 72 с.

- Ситель А.Б., Авакян Г.Н., Белицкий А.С. Электронейромиографический контроль сегментарных структур спинного мозга при лечении больных с компрессионными синдромами поясничного остеохондроза. // Мануальная терапия в артровертеброневрологии: тез. конф. (13-16 марта 1990 г.). – Новокузнецк, 1990. – С. 56-59.

- Фельденкрайз М. Осознавание через движение. Оздоровительные движения для личностного роста. – Москва, 1994. – 83 с.

- Швец М.А., Петров К.Б. Церебральные механизмы развития рефлекторного сколиоза у больных поясничным остеохондрозом. // Курортология и физиотерапия Сибири XXI века - достижения и перспективы: Тезисы межрегиональной научно-практической конференции, посвящённой 90-летию курорта «Аршан». – Иркутск, 2010 – С. 251-257.

- Шмидт И. Р. Остеохондроз позвоночника этиология и профилактика. - Новосибирск: Наука, 1992. – 237 с.

- Шмидт И.Р. Решенные и нерешенные проблемы вертеброневрологии на современном этапе развития науки. // Медицина в Кузбассе, 2004. – № 2. – С. 13-17.

- Шустин В.А. Дискогенные поясничные радикулиты (клиника, диагностика, лечение). – Л.: Медицина, 1966. – 152 с.

- Maitland G.D. Vertebral Manipulation. – London: Butterworth & Compani LTD, 1986. - 615 p.

Комментариев нет:

Отправить комментарий