СПИД/ВИЧ

Говоря о стволовых клетках, нельзя не вспомнить про исследование, выполненное в Женской больнице Бригэма в Бостоне (США), где Дэниэл Куритцкес и его коллеги сумели изгнать вирус ВИЧ из человеческого организма, пересадив стволовые клетки крови.

Об окончательных результатах говорить пока рано, но у двух больных, которые участвовали в эксперименте, есть хорошие шансы пополнить ряд людей, избавившихся от ВИЧ. Таких счастливчиков на самом деле раз-два и обчёлся: в уходящем году мы писали о девочке, которую удалось избавить от вируса благодаря сверхраннему лечению — а ведь это был лишь второй такой случай.

Вообще вирус СПИДа был и остаётся одним из главных научных «ньюсмейкеров», во многом благодаря своей удивительной увёртливости: иммунитет просто не в состоянии выработать антитела ко всем вариантам вируса. Поэтому, кстати, до сих пор не удаётся создать вакцину против этого вируса. В этом году удалось обнаружить так называемые антитела широкого спектра действия, которые могут связываться со множеством вариантов ВИЧ и при этом, что важно, появляются в организме довольно быстро. Более того, с помощью таких антител вирус почти удалось победить — во всяком случае у обезьян его уровень падал до неразличимости.

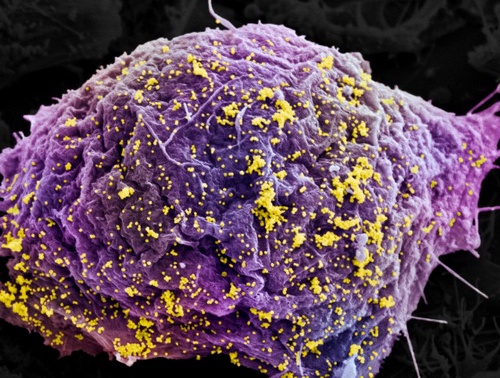

Рис. 2. Частицы ВИЧ и иммунная клетка (фото Dr. Thomas Deerinck).

Рис. 2. Частицы ВИЧ и иммунная клетка (фото Dr. Thomas Deerinck).

Впрочем, одними антителами поиск лекарств от СПИДа не ограничивается: с ним предлагают бороться, используя ошибки в репликации ДНК, с помощью других вирусов, противовоспалительных средств и даже посредством грудного молока. В уходящем году выяснились некоторые новые — и довольно интригующие — подробности биологии вируса: например, то, как он отключает клеточную сигнализацию, и какой клеточный белок мешает ему проникнуть в клетку. Остаётся надеяться, что эти результаты не пропадут зря и с их помощью удастся-таки создать достаточно эффективное лекарство против СПИДа.

Иммунитет

От ВИЧ было бы логично перейти к иммунитету, однако тут нас ждёт такой вал публикаций, что даже не знаешь, с чего начать… Может быть, с того, что счастье помогает иммунитету, как это выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США), или с того, что одиночество ему вредит? Впрочем, счастье счастьем, но у и нашей иммунной системы есть куда более материальные помощники — желудочно-кишечные бактерии, от которых, как выяснили в Медицинской школе Мэрилендского университета (США), может зависеть эффективность вакцины против таких болезней, как дизентерия и брюшной тиф. Вообще, взаимодействие иммунитета и полезных кишечных симбионтов — тема столь же интригующая, сколь и таинственная, и пока что мы можем с уверенностью сказать одно: без кишечной микрофлоры иммунитет работать будет из рук вон. И вот ещё один тому пример: исследователи из Медицинской школы Гарварда (США) под руководством Фредерика Альта (Frederick Alt ) обнаружили, что кишечные бактерии в буквальном смысле учат иммунитет создавать новые антитела.

Отдельная тема — борьба вирусов и бактерий с иммунитетом. Понятно, что патогенам нужно постоянно выдумывать новые трюки, чтобы уйти из-под иммунного удара, и изобретательность микроорганизмов в этом смысле безгранична. Например, золотистый стафилококк использует ловушку, которую иммунитет расставляет для него, чтобы создать токсин против самих иммунных клеток, а туберкулёзные бактерии вообще используют иммунные клетки лёгких как такси. Вирусы же в этом году тоже всех удивили: оказалось, что они используют противовирусную же интерфероновую защиту, чтобы ослабить иммунную реакцию на самих себя и получить шанс закрепиться в организме.

Из других парадоксальных сообщений на иммунную тему можно вспомнить результаты Морин Макгилл (Maureen McGargill) и её коллег из Детской больницы св. апостола Иуды Фаддея (США), которые обнаружили, чтоиммунодепрессант усиливает антигриппозную вакцину, а также известную гипотезу о том, чтоаллергия может защитить от яда. Некоторые данные в пользу этой оригинальной концепции представили специалисты медшкол Стэнфордского и Йельского университетов (оба — США).

Аллергия, как известно, возникает из-за слишком перегретого иммунитета, когда он начинает бросаться на абсолютно безвредные объекты. На молекулярно-клеточном уровне это означает плохую работу супрессорных механизмов, клеток и регуляторных молекул, регулирующих активность иммунного ответа. Это может привести к тому, что иммунная система начнёт атаковать обычные, здоровые клетки организма, то есть запустится аутоиммунная реакция, которая может вылиться в полноценную болезнь вроде рассеянного склероза, диабета первого типа или чего-то подобного. Но баланс между слишком пассивным и слишком агрессивным иммунитетом интересует исследователей не только в связи с аутоиммунными болезнями: дело в том, что на этом балансе отлично научились играть раковые клетки.

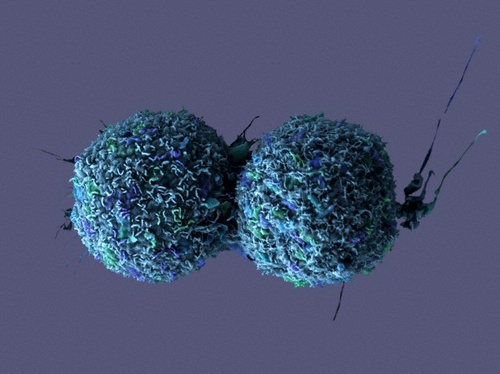

Рис. 3. Раковые клетки, несмотря на всю свою зловредность, остаются одними из самых фотогеничных объектов. (Фото Anne Weston / Cancer Research UK).

Рис. 3. Раковые клетки, несмотря на всю свою зловредность, остаются одними из самых фотогеничных объектов. (Фото Anne Weston / Cancer Research UK).

Опухолевая клетка, вообще говоря, вещь для организма чужеродная, и одна из задач иммунитета состоит в том, чтобы эти клетки вычислять и вычищать. Однако раковые клетки научились маскироваться, и, чтобы их обнаружить, иммунитет должен порой становится слишком активным — а это чревато постоянным воспалением и аутоиммунными проблемами. Иисследователи постоянно пытаются найти какой-то способ помочь иммунной системе аккуратно определять замаскировавшиеся онкоклетки. В этом смысле определённого успеха добились специалисты Медицинской школы Пенсильванского университета (США), которые повысили антираковую специфичность Т-клеток, научив их определять два раковых белка вместо одного, и исследователи из Медицинской школы Стэнфордского университета (США), которые пошли другим путём: они попытались «демаскировать» сами раковые клетки, сделав их видимыми для иммунной системы с помощью белка, который подавлял передачу обманных успокаивающих сигналов от раковых клеток иммунным.

Рак

Ну вот мы и произнесли это слово. Из года в год на изучение рака и борьбу с ним тратятся колоссальные ресурсы, и мы даже не берёмся оценить, насколько человечество продвинулось в этой борьбе: для этого пришлось бы проанализировать чудовищную гору информации. Мы лишь обратим внимание на некоторые разрозненные работы разной степени замечательности.

У онкологических заболеваний можно выделить несколько особенно неприятных свойств: их трудно диагностировать на ранних этапах, они склонны распространяться по организму с помощью метастазных клеток, и при лечении у опухолей почти всегда появляется устойчивость к лекарствам. Насчёт метастазов не будет преувеличением сказать, что если мы решим проблему с блуждающими опухолевыми клетками, то рак станет вполовину менее страшен. И учёные с каждым годом всё сильнее изощряются в способах, которые позволяли бы найти и обезвредить метастазы. Например, специалисты из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (США) предлагают истреблять метастазы с помощью радиоактивных бактерий, которые будут скапливаться в «раковых местах» из-за ослабленного иммунитета; учёные из Массачусетского технологического института (США)предложили простой способ обнаружения блуждающих раковых клеток, основанный на их способности к деформации; наконец, исследователи из Медицинской школы Гарварда (США) считают возможным использовать для этой цели магнит. Но чемпионами по стремлению к простоте стали учёные из Университетского колледжа Лондона (Великобритания), предложившие эффективную диагностику рака посредством… сахара.

Правда, сахар тут не простой, а особым образом меченный, и следят за ним с помощью фМРТ, так что простота этого метода всё же относительна.

Что же до лекарственной устойчивости, то тут, как и в вопросе о первопричинах рака, всё упирается в колоссальное разнообразие опухолей. Рак возникает из-за мутаций, но что это за мутации и чем они отличаются от нераковых превращений? Наука долгое время просто накапливала генетические данные по злокачественным болезням, будучи не в силах разобраться в этом массиве данных. Но в последние годы тут наметился очевидный прогресс. Не так давно группа исследователей из Института Броуда (США) нашла способ отличать онкогенные мутации от обычных; с помощью созданного алгоритма можно, например, создать индивидуальные мутационные паспорта для разных опухолей. В этом году та же команда Геда Гетца, Мэтью Мейерсона и их коллег сообщила, что

ей удалось решить и другую задачу — понять, какие мутации являются, так сказать, пан-онкогенными, встречающимися в большинстве раковых опухолей. Похожая работа была выполнена и для предсказания лекарственной устойчивости раковой опухоли: перебрав 15 тысяч генов, исследователи определили молекулярные механизмы, позволяющие раку обойти химиотерапию. Значение этих работ, как говорится, трудно переоценить.

Способов избавления от опухоли предлагается множество, но далеко не все они доходят хотя бы до испытаний на животных. Ассортимент тут велик — от навязшего в зубах белка р53 до микрорегуляторных РНК. Время от времени, однако, появляются такие работы, после которых борцам с раком впору опустить руки: некоторые исследователи полагают, что рак — это всего лишь способ для отдельной клетки выиграть эволюционную гонку, и пытаться уйти от этого — всё равно что надеяться избежать естественного отбора. Другие учёные сообщают о возрасте онкогенов: некоторые, оказывается, появились полмиллиарда лет назад. Третьи специалисты пишут о том, что от болезней, связанных с неконтролируемым делением клеток, страдали уже неандертальцы. Стоит ли, спрашивается, бороться с чем-то, что так давно и прочно встроено в порядок жизни на Земле? Не назвать ли злокачественные заболевания попросту божественным (или дарвиновским, как кому угодно) роком и смириться? Впрочем, хотелось бы надеяться, что исследователи рака не проявят такого малодушия.

Старение

Злокачественное перерождение клеток тесно связано с одним свойством любого живого организма — со старением. Хотя раковые клетки бессмертны и как будто не дряхлеют, запуск онкологических процессов в большинстве случаев происходит именно в старости, и злокачественными чаще становятся уже весьма поизносившиеся клетки. Старения уж точно не избежать никому, и заканчивается оно, просим прощения за банальность, весьма печально. (Хотя некоторые исследователи сомневаются в существовании однозначной связи между старением и смертью.) Но пусть старение неизбежно — что нам мешает растянуть его во времени или отсрочить его запуск? Однако для этого нужно подробно представлять себе его причины и все молекулярно-клеточные процессы, которые его сопровождают. Мы же не можем похвалиться тем, что тут нам всё известно, а потому поиски источника вечной молодости идут на ощупь, одновременно с выяснением новых подробностей о самом старении.

Рис. 4. Кажется, вино действительно может затормозить старение. (Фото Shutterstock).

Рис. 4. Кажется, вино действительно может затормозить старение. (Фото Shutterstock).

Тут мы ограничимся просто перечислением некоторых научных новостей, которые если и не сообщат никакой важной информации, то хотя бы позабавят. В этом годупопытались взять реванш сторонники сиртуина:недавно этот белок называли главным кандидатом в «молодильные яблоки», но потом в исследованиях, посвящённых ему, нашли ряд двусмысленностей. Кстати говоря, название его широкая публика могла слышать в связи с красным вином — считается, что вещества в вине активируют сиртуин; считается также, что его активация происходит и при низкокалорийном питании.

И, похоже, несмотря на все сомнения в его адрес, сиртуину предстоит, так сказать, второе рождение:сначала удалось подтвердить, что ресвератрол, то самое вещество из вина, и сиртуин действительно взаимодействуют друг с другом, а потом оказалось, что сиртуин и впрямь может отсрочивать старость, — правда, для этого ему нужно находиться в определённых зонах гипоталамуса. И связь его с гипоталамусом объясняла также то, какое отношение к продолжительности жизни может иметь ограничение в еде (гипоталамус активно регулирует пищевое поведение и обмен веществ).

Из других веществ, которые помогают замедлить старение и увеличить продолжительность жизни, можно назвать метформин, известнейшее лекарство от диабета.

Ещё одним средством, спасающим от старения, в этом году оказался сероводород, который, кажется, претендует на звание очередной панацеи: он и от рака хорош, и от болезни Альцгеймера хранит, и воспаление подавляет.

Следующим омолаживающим «веществом» может бытьмолодая кровь: её восстанавливающий эффект удалось продемонстрировать на сердечной мышце исследователям из Института стволовых клеток при Гарвардском университете и Больницы Бригэма в Бостоне (оба — США). (Ранее мы писали о похожих исследованиях, касающихся мозга.) Хотя тут сами собой напрашиваются шуточки про бессмертных вампиров, научная перспективность этих работ вряд ли подлежит сомнению.

Ну и, наконец, нет сил не отметить работу специалистов Хайфского (Израиль) и Лейденского (Нидерланды) университетов, обнаруживших, что холокост продлевает жизнь. Здесь мы ограничимся простой констатацией научного факта; любые комментарии о том, какие практические рекомендации можно было бы извлечь из этого наблюдения, чреваты совсем уж неполиткорректными замечаниями. Так что мы, прекращая дозволенные речи, напоминаем, на всякий случай, об изрядной субъективности биомедицинских итогов года, о которых имели честь рассказать.

Это фрагмент: http://maxpark.com/community/603/content/2441158

Комментариев нет:

Отправить комментарий